web3.0|Web3.0,是金矿还是泡沫?( 三 )

进入Web3.0前,首先要注册一个加密钱包,比如找到以太坊浏览器钱包插件MetaMask,添加后设置交易密码,确认账户助记词后完成创建,但是助记词和密钥的保存方式不太方便(最好记在实物上,比如备忘本);以太坊转账过程也比较麻烦,不仅要输入非常复杂的账户地址,转账时间也耗费较长,即使后续可以申请ENS,但与目前使用的支付软件相比,Web3.0的体验感算不上优秀。

由于后续通证大幅下跌,新用户的参与度随之下降,Steeni和socialfi赛道的后辈Primas、clubhouse等一样,都已销声匿迹。11月末,Monaco官方发文称“仅限英文挖矿”,这条明显区别对待的推文不仅引发了中文社区的不满,也与它强调的“去中心化”的理念相违背,虽然对于用户来说,一方面实现了创作自由,但另一方面,也难免会发生恶意信息的传播。

技术方面来看,区块链和加密应用过高的使用门槛,让普通用户望而却步,即使如最大去中心化应用 Metamask 月活也仅有几百万,另一方面,无论是个人数据还是社交关系,都导致用户无法离开原来的Web2.0平台。

再比如运行在公链上的DeFi(去中心化金融),这些产品拥有不可篡改的智能合约。在DeFi领域的流动性挖矿是按照要求存入或借出指定的代币资产,为产品的资金池提供流动性而获取收益(原生代币或者治理权力)的过程,流动性挖矿就是鼓励用户在自己的交易池中存入代币以提高流动性,从而获得用户和流量,进一步发放原生代币使项目的社区范围扩大。

文章插图

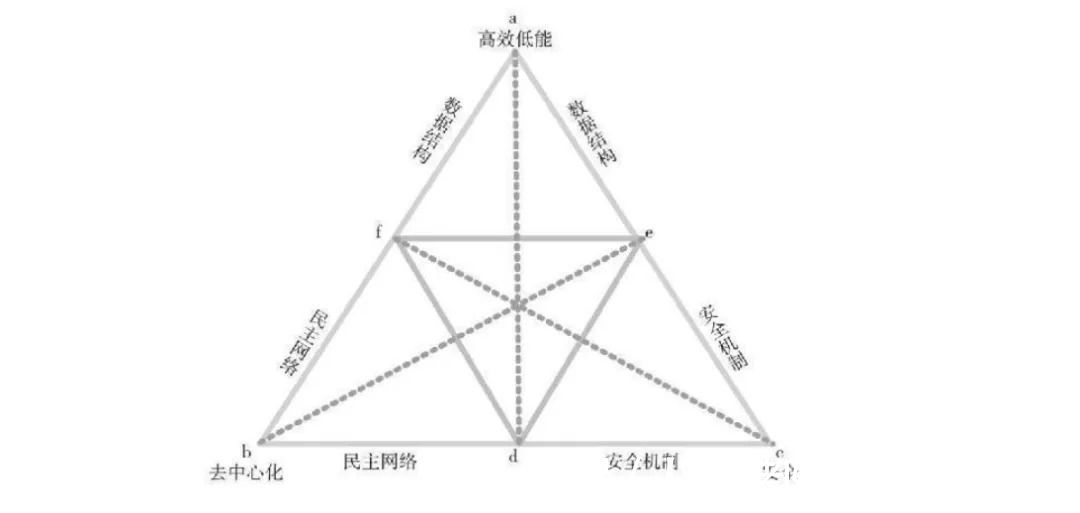

图:区块链技术的“不可能三角”(来源:CSDN博客)

因为流动性挖矿的高收益,它也曾一度被资本力挺。

但在区块链公链中,很难同时做到既有很好的“去中心化”,又有良好的系统“安全性”,同时还能有很高的“交易处理性能”,即所谓的“区块链不可能三角”。项目合约代码的漏洞总会吸引黑客攻击甚至造成资产被盗,频频发生的项目方卷资跑路也给DeFi蒙上了一层欺诈风险的阴影,除此之外,行情大幅波动时,交易合约清算过程中网络拥堵、无常损失风险、系统设计和清算风险等都有可能使投资人失去抵押资产。

三、Web3.0会是下一个风口吗?很多人对Web3.0的期待,来源于它的去中心化所带来的更多可能性上。

Brian Brooks曾在听证讨论上提到,“我们在网络上的数字资产,所有程序都是建立在这层新的网络之上。以太币是以太坊网络拥有权的证明,以太坊网络之上由无数运行着的程序,就像收集里的程序需要底层网络运行一样,人们会去猜测哪个底层网络最终会胜出,就会购买这些网络协议的代币去进行投资,这里触发投票机制,在权益证明机制下你可以去投票影响协议未来的发展,在工作证明机制下,维护网络用户可以得到代币奖励,去中心化网络的任何决策都是投资者做出的。”

2018年,加文·伍德发表了一篇《我们为什么需要Web3.0》,文中提到“Web3.0 将催生一个全新的全球数字经济,创造新的商业模式和市场,打破像Google和Facebook这样的平台垄断,并产生大量自下而上的创新。”

为了解决Web2.0用户能够无需离开熟悉的环境、也不用处理复杂的钱包密码,就能使用Web3.0, 定位于新互联网的守门人Mask Network陆续发布了一系列DApplet,例如ITO (Initial Twitter Offering)模式,这一举措让Mask Network爆火,意味着互联网用户确实对 Web3.0的确有迫切的使用需求。

回溯过去我们不难发现,从2017年开始,ICO、DEFI、NFT的接连投资热都与与以太坊有着密切的关系,今年的Web3.0、Gamefi也不例外。

- 加盟行业|原来加盟行业是这么玩的!

- m都是大片!微软 Skype 支持将必应 Bing 图片设为通话虚拟背景

- 儿童教育|首个播放量破 100 亿的 YouTube 视频诞生,竟然是儿歌

- 苹果|苹果最巅峰产品就是8,之后的产品,多少都有出现问题

- 东南亚|MIUI13深度使用报告,这还是我认识的MIUI吗?网友评价很真实

- |互联网运营是什么?快来看看你是哪种类型的运营

- 苹果|马化腾称,腾讯只是一家普通公司,这是谦虚说法还是有所顾虑?

- 他是“中国氢弹之父”,他的名字曾绝密28年,他叫于敏

- 百度|马化腾的一句话,腾讯市值一小时暴涨1400亿港币,马云格局还是小了

- iPhoneSE|都是情怀!iPhone SE3外观毫无改变:A15处理器、支持5G