智慧医疗|影像分析、视网膜筛查、AI语音助手…谁能成为医疗AI落地的法宝?( 三 )

据「探客Tanker」了解,思必驰推出的“1+2”软硬一体化智慧医疗解决方案,目前在医疗服务的各个阶段都有应用,医生可以基于智能语音语言技术和智能人机交互技术,在门诊预问诊、门诊电子病历、手术室智能助理、医技报告语音录入等环节提高工作效率。

文章插图

图 / 思必驰提供

“针对医疗中人与人、人与机器沟通的场景,智能语音语言技术能够通过对知识的重构处理让沟通更便捷,这是传统信息化系统不能解决的问题。”思必驰智慧城市应用事业部副总经理邹平对「探客Tanker」表示。

2、迈过高技术的门槛众所周知,无论是医疗还是AI,都是门槛很高的行业,医疗AI产品要进入市场就必须面临层层考验。当前,医疗AI产品拿到了医疗器械三类证,只能证明这些技术和服务过关,而它能否和临床紧密结合才是接下来的重点,也是医疗AI企业必须迈过的难关。

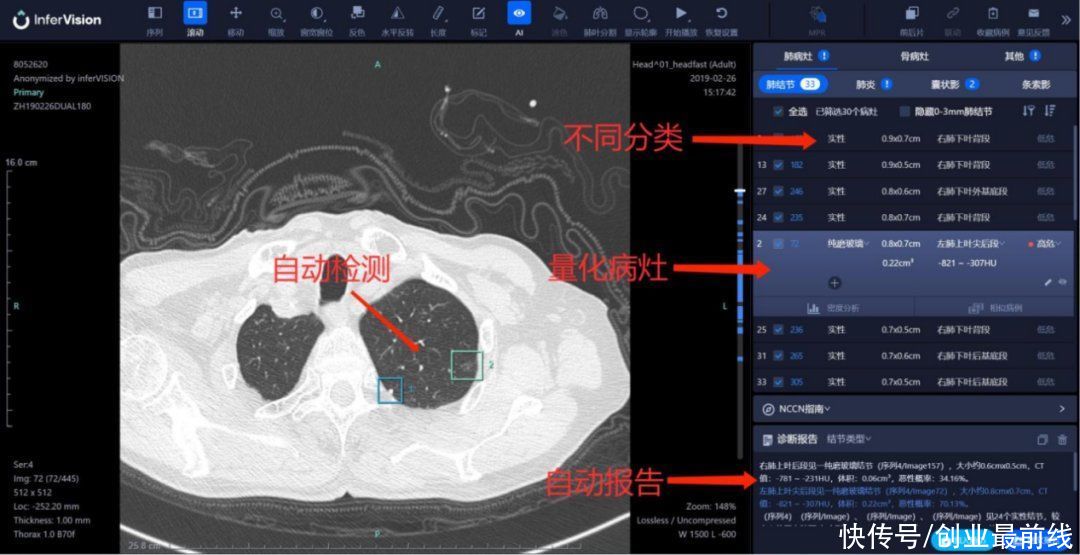

AI进行医学影像分析的步骤,大致可以分为:检查病灶、分析病情、制定治疗方案。在这三个步骤中,任何一个环节都离不开与医生的紧密配合:

首先,医生上传病人的影像资料后,AI可以自动筛查出病灶,结合医生的判断最大程度的减少漏诊;

其次,AI与医生一样,都是通过大量的经验分析病人病情,经过大量数据对比后,AI可以结合以往病例帮助医生分析病情;

最后,掌握病人基本情况和病情程度后,AI可以给出相应的治疗方案,但只能为医生提供参考。

文章插图

图 / 推想提供

无论何种AI模型,想要提高准确率都需要大量的数据和案例学习,而医疗AI面临的最大问题就是如何获取海量数据,并在保证数据安全的情况下训练AI。

2020年3月,国家药监局对医疗影像AI产品的审核提出了具体要求,包括训练数据不得少于2000例、来源超过3家医疗机构、人群分布平均等。

为此,很多企业选择了与医院合作的方式来获取真实数据,同时还能直接了解到医院的真实需求,毕竟对医疗行业来说,医生在临床中大量需要的技术就是刚需。

“我们数据的来源主要有三个方面,一是世界权威研究机构发布的合法开源数据;二是合作医院、专家通过项目和课题合作获得的数据;三是实际应用中产生的真实数据。”鹰瞳Airdoc首席医学官陈羽中教授告诉「探客Tanker」。

陈羽中强调,与医院合作获得的数据是产品研发中最重要的数据来源之一。另外,适应服务应用收集的真实患者数据会根据知情告知和相应条款,在被允许的情况下用来进行模型训练和产品迭代。

“医院向我们提出需要AI帮助医生在筛查、诊断、治疗阶段实现哪些功能后,我们会根据医生的需求进行研发,而不是凭空想象研发出产品后再去找落地方向。”推想医疗创始人兼董事长陈宽对「探客Tanker」说。

以上海某三甲医院为例,在医生提出具体需求的情况下,推想医疗为其提供了CT影像辅助检测软件。医生和AI同时对数千名患者的影像数据进行分析。结果表明,结节大小在10-30mm时,医生和AI都能准确判断,结节大小在3-6mm时,AI的表现要优于医生,结节大小在0-3mm时,这种趋势更加明显。

AI的优势在于,其识别精度要远超人类,且医生在大量阅片时会产生疲劳,也会影响对病情的判断。有了AI影像技术的辅助后,可大大地节约医生的时间及精力,提高医生的问诊效率和质量。

近日,谷歌将Google Health团队的部分人员并入Fitbit,同时把剩余员工分为三个团队,其中一个就专注于医学影像领域的创新,使用算法筛查糖尿病视网膜病变,这也是Google Health目前最重要的研发方向之一,而这件事进一步说明了视网膜影像AI方向的重要性及发展潜力。

- 荣耀|今年过节不乱跑,荣耀智慧屏1499起,和年夜饭一样真香

- 医疗|8家优质企业签约入驻 长三角创新医疗科技产业园启用

- 一加科技|相比于所谓的“游戏手机”,一加10Pro,还有更加专业的影像系统

- 中文|爱数智慧CEO张晴晴:基于”情感“的人机交互,要从底层数据开始

- 社区矫正中心|邯山区司法局推进“智慧社区矫正中心”建设,打造实战平台,提升矫正

- vivo NEX|vivo NEX 5或放弃真全面屏,使用超大尺寸挖孔屏,主打影像系统

- 人工智能|“慢”生意驶入快车道,鹰瞳科技成为医疗AI第一股

- 日前|“黑科技”来了!旬阳法院打造“智慧诉讼服务”新模式

- “上海图书馆东馆的定位是新一代的智慧复合型图书馆。|美好生活需要怎样的美好阅读?上图东馆定位新一代智慧复合型图书馆

- 智能店|京东云、居然智慧家推“京鱼座”全屋智能店,将覆盖300城